當我們願意以慈悲的態度與自己相處,

身體也會回應我們,慢慢卸下緊繃與壓力

陳冠宇. 慈悲焦點治療入門指南講座_202505

慈悲不是一種姿態,而是願意停下來、接住自己

意外的起點:從正念走入慈悲

MBSR課程結束後,我開始尋找進一步的練習。無意間看到樸石開設的「慈悲焦點」課程,介紹中提到「用慈悲安頓自己」,這點引起我共鳴,彷彿就是我所需的練習。

我一直對正向心理學有興趣,總覺得有些地方力道不夠。慈悲焦點像是正念與正向心理之間的橋樑,讓我願意排開研究所的課業,好好來體驗這門課。

我一直對正向心理學有興趣,總覺得有些地方力道不夠。慈悲焦點像是正念與正向心理之間的橋樑,讓我願意排開研究所的課業,好好來體驗這門課。

突破概念的限制

課程中,老師介紹慈悲焦點治療(CFT)的背景與核心概念。這套方法由 Paul Gilbert 從 CBT 延伸發展而來,強調當改變認知無法突破瓶頸時,慈悲的力量能協助我們更深層地調節情緒與自我關係。

我特別記得老師說的一句話:「CBT像西藥,見效快但不一定治本;CFT像中藥,慢一點,卻比較深層。」這個比喻幫助我理解,慈悲練習不只是舒緩不適,更是與自己建立一種穩定、接納的關係。因此,課堂中不只是學習理論,更重要的是經驗那份溫柔對待自己的方式。

我特別記得老師說的一句話:「CBT像西藥,見效快但不一定治本;CFT像中藥,慢一點,卻比較深層。」這個比喻幫助我理解,慈悲練習不只是舒緩不適,更是與自己建立一種穩定、接納的關係。因此,課堂中不只是學習理論,更重要的是經驗那份溫柔對待自己的方式。

在慈悲意象中獲的深度支持

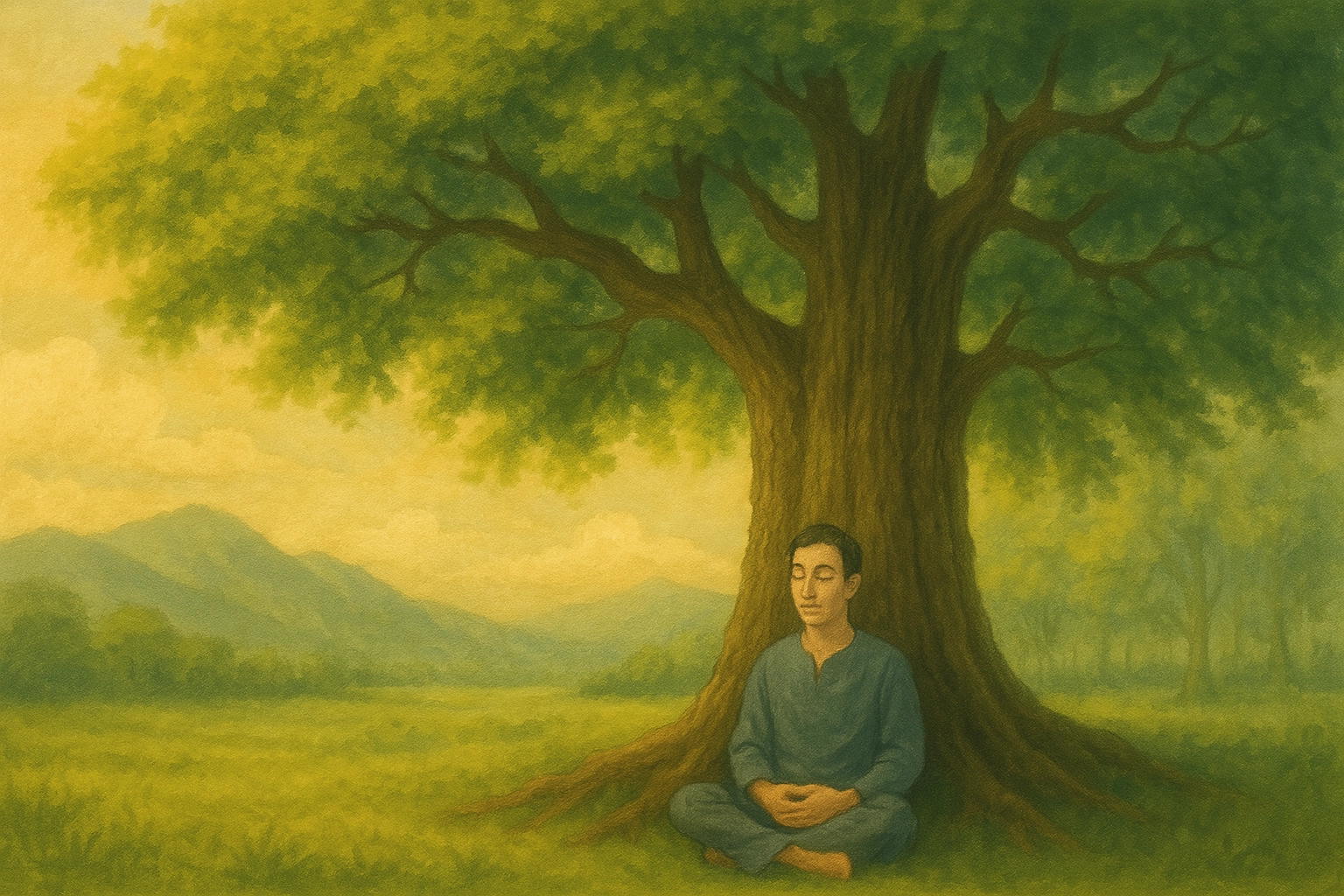

在一次慈悲意象練習中,我腦中浮現一棵老樹。起初沒有太多感覺,但隨著引導,我感覺像是被這棵老樹穩穩地支持著,有一股溫暖從心口擴散出來,肩頸也放鬆了。

那一刻,內心有一股熟悉卻久違的感動湧上來——不是悲傷,而是一種「被理解、被接住」的安定感。彷彿遇見一位老朋友,什麼也不必說,就知道彼此的存在。

心身共振,能量緩緩流動

這個經驗帶來的平靜不只是心理層面,甚至在身體上也有具體感受:從心輪到眉心,有股能量緩緩流動並停留,讓我意識到——身心原來是如此緊密地連結著。

這是我第一次這麼清楚感受到:當我們願意以慈悲的態度與自己相處,身體也會回應我們,慢慢卸下緊繃與壓力。

很感謝老師溫和而穩定的陪伴,讓我經歷這段與自己深層相遇的旅程。這份安定與理解,不只是來自練習,更來自那個願意練習、願意溫柔對待自己的自己。