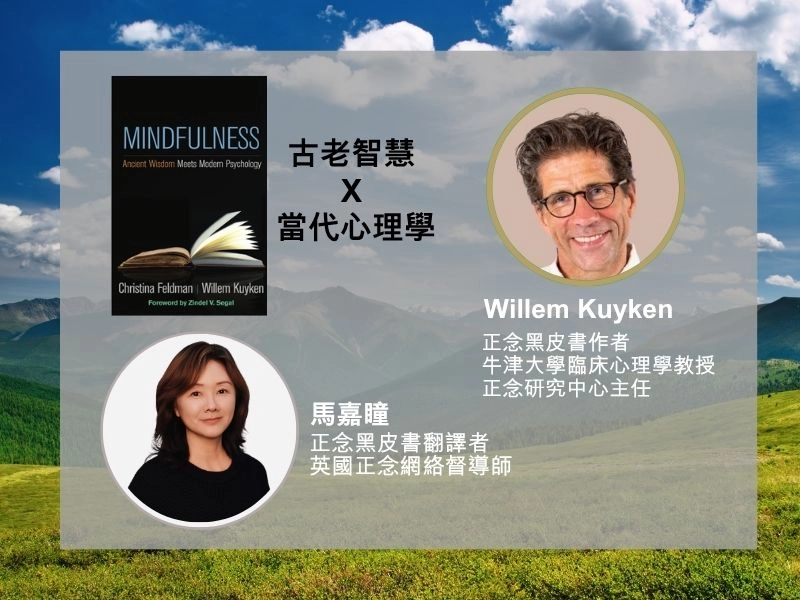

《正念: 古老智慧遇見當代心理學》深度對談(三)

以正念態度來覺察當下,轉化對生命的回應

正念不只是注意力的訓練,更是一種培養「心的氣候(the climate of the mind)」的修行:從無覺知的自動駕駛,到有意識的選擇與回應。

在這段對談中,Willem Kuyken 教授深入分享《正念黑皮書》的獨特之處——它不僅關注「注意力放在哪裡」,更關鍵的是:我們帶著怎樣的心來關注。

正念的真正深度,在於提升我們對內在氣候的敏銳度,從原本不自知地被情緒與環境牽引,轉化為一種帶著慈悲、耐心與勇氣面對生命的能力。這不只是個人的修行歷程,也是一種促進集體心理成熟與社會共好的力量。

馬嘉瞳老師(主持人):

開肯教授,我注意到您在書中有一段非常觸動人的分享,您提到在年輕時,因家庭經驗而感受到羞愧與不被理解。很多人會以為,教授級的正念老師應該早就內在穩定、無懼痛苦。但您卻選擇在書中誠實地談論這段脆弱。您為什麼願意這麼做?

Willem Kuyken 教授:

我認為,如果我們談的是正念與慈悲的實踐,那麼誠實面對自己的脆弱,就是修行的開始。很多人以為修行就是要變得完美、穩定、沒有情緒,但這樣的想法其實會阻礙我們真實地接觸自己。

我分享那段經歷,是希望讓讀者知道:正念不是要你排除痛苦,而是學會如何與它共處、如何用慈悲與它在一起。當我們允許自己這樣做,真正的治癒才會開始。

馬嘉瞳老師:

這真的讓我很有共鳴。很多人開始接觸正念,是因為希望變得更好、更有控制感,但實際的練習過程卻經常碰觸到自己的無力、傷口和情緒起伏。我很好奇,當初正是這些脆弱,引導您開始正念之路的嗎?

Willem Kuyken 教授:

是的,我一開始走上正念修行的路,其實是出於一種想逃離苦的動機。我以為只要練習夠久,我就可以不再被痛苦影響。但事實上,隨著修行深入,我才開始明白:真正的自由不是不再受苦,而是能夠在苦中找到與自己和好的方式。

當我越能夠溫柔地看待自己的痛,越能以慈悲的眼光去理解他人。這也是我教學與研究正念的動力來源。

馬嘉瞳老師:

我想這也是正念真正觸動人心的地方——它不是把我們變成什麼人,而是帶我們回到「我們原本就已經是誰」。當我們學會與自己在一起,才有可能真正與他人同在。

Willem Kuyken 教授:

你說得太好了。正念不是變得更強大、更高效,而是學會坦然面對自己的不完美,並帶著慈悲生活在這個不完美的世界裡。當我們與自己的脆弱連結,我們也就更能與他人的脆弱產生共鳴,這就是一種真正的連結,也是一種修行。

馬嘉瞳老師:

所以《正念黑皮書》不只是寫給想學技巧的人,更是寫給那些願意走進自己生命深處,與不安與混亂共處的人?

Willem Kuyken 教授:

正是如此。這本書的核心,是一種人性的邀請:邀請我們用更柔軟的方式活著,不否認苦、不逃避痛,而是在其中培養出明亮、堅韌與慈悲。這份力量,是我們每個人都可以覺醒的。

如果你渴望將正念落實到日常——歡迎加入我們的《正念黑皮書》實修精讀營,讓這部書不只是閱讀,更成為你內在轉化的起點。讓我們展開一場正念修習之旅,在變動不安的時代,找到一種穩定、清明與有溫度的生活。