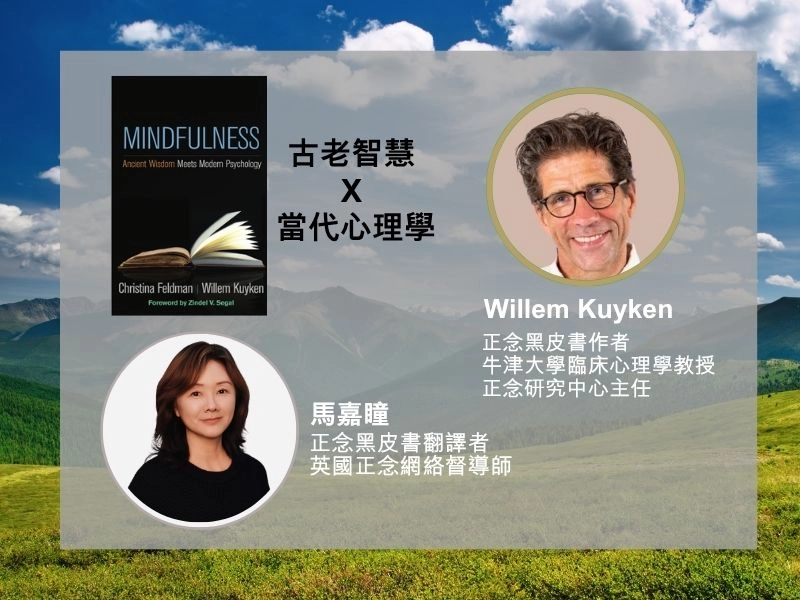

《正念: 古老智慧遇見當代心理學》深度對談(四)

以正念態度來覺察當下,轉化對生命的回應

正念不只是注意力的訓練,更是一種培養「心的氣候(the climate of the mind)」的修行:從無覺知的自動駕駛,到有意識的選擇與回應。

在這段對談中,Willem Kuyken 教授深入分享《正念黑皮書》的獨特之處——它不僅關注「注意力放在哪裡」,更關鍵的是:我們帶著怎樣的心來關注。

正念的真正深度,在於提升我們對內在氣候的敏銳度,從原本不自知地被情緒與環境牽引,轉化為一種帶著慈悲、耐心與勇氣面對生命的能力。這不只是個人的修行歷程,也是一種促進集體心理成熟與社會共好的力量。

馬嘉瞳老師(主持人):

在書中,您提到教學者的內在狀態非常重要。正念教師不僅是傳遞知識,更是一位同行者。您認為,一位成熟的正念教師,需要具備什麼樣的內在條件?

Willem Kuyken 教授:

我認為,正念教學的品質,來自老師自身的修行。並不是你懂多少理論,而是你是否走過那些脆弱與困頓,是否願意面對自己的不完美,並以慈悲與誠實與之同在。這份經驗,會在課堂中自然流露,學員是能感受到的。馬嘉瞳老師:

所以正念教學不只是「教法」,而是老師自己是否在活出正念?

Willem Kuyken 教授:

沒錯。正念教師要能安住在不確定中,並陪伴而非急於解決學員的痛苦。這樣的品質,來自於長期的修行與誠實地面對自己。馬嘉瞳老師:

您提到倫理(ethics)在正念實踐中非常關鍵。不僅是教師的行為準則,更是實踐者面對自我與他人的態度。可以談談您如何看待正念與倫理的關係?

Willem Kuyken 教授:

倫理對我而言,是一種持續活出的覺知。我們是否察覺自己的動機?我們是否願意在權力、創傷、或差異中,以尊重與謙卑的姿態共處?如果正念的核心是慈悲,那麼倫理就是慈悲的實踐形式。馬嘉瞳老師:

在教學中遇到學員流淚或情緒崩潰時,一位老師是否能「坐得住」,不急於轉移焦點、不害怕情緒的流動,這好像是一種深層的訓練。

Willem Kuyken 教授:

是的,我們無法陪別人去我們自己沒走過的地方。所以教師的修行不是為了成為老師,而是為了成為一個更完整的人。馬嘉瞳老師:

所以這本書,也是一封給所有正念教學者的邀請函,邀請他們不斷地走入自己、精煉自己,在教學中活出真誠與慈悲?

Willem Kuyken 教授:

正是如此。正念不是一份「技能」,而是一份「存在」,而教師,是這份存在的載體。

如果你渴望將正念落實到日常——歡迎加入我們的《正念黑皮書》實修精讀營,讓這部書不只是閱讀,更成為你內在轉化的起點。讓我們展開一場正念修習之旅,在變動不安的時代,找到一種穩定、清明與有溫度的生活。